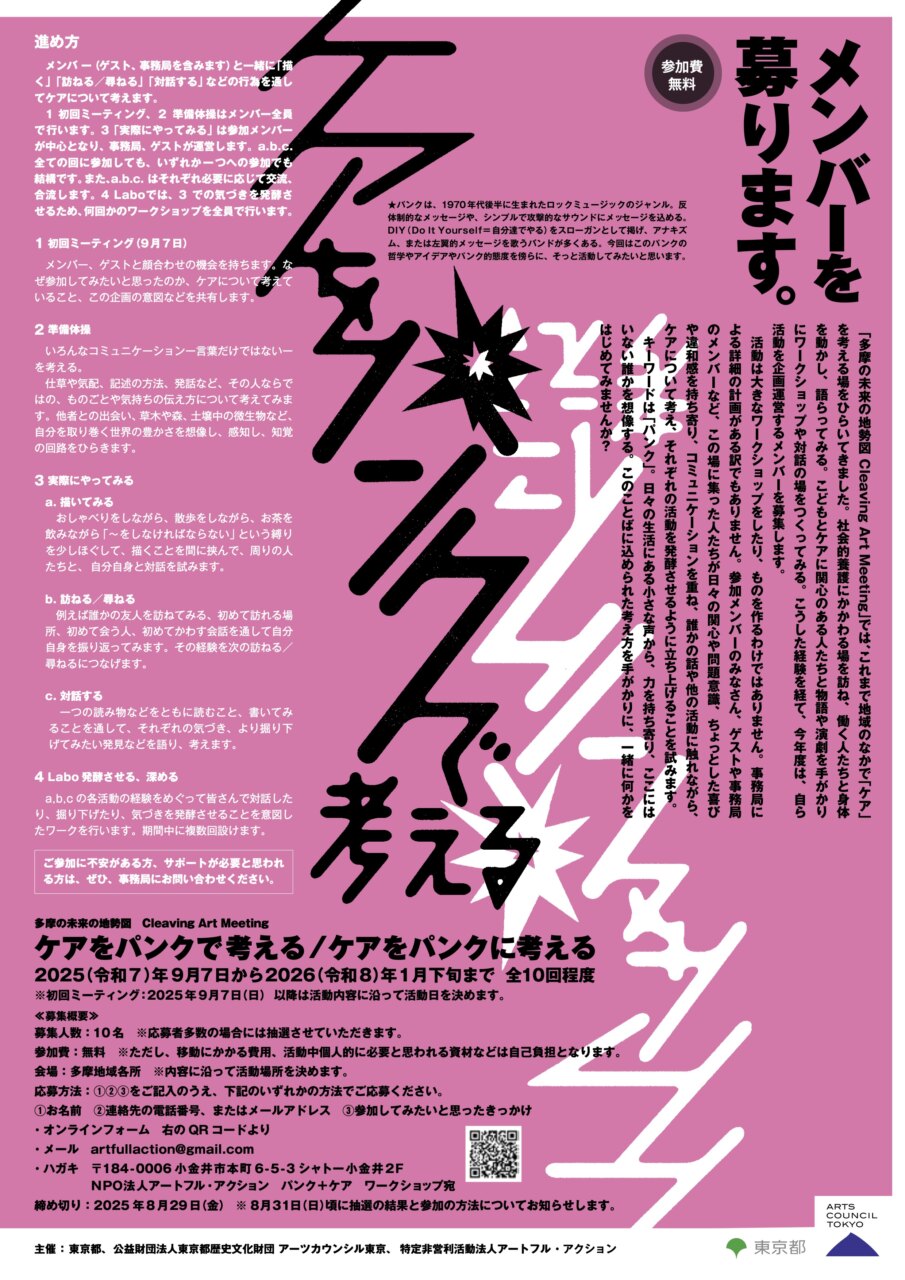

私たちは、これまで「多摩の未来の地勢図 Cleaving Art Meeting」において、地域のなかで「ケア」を考える場をひらいてきました。社会的養護にかかわる場を訪ね、そこで働く人たちと身体を動かし、語らったり、こどもとケアに関心のある人たちと物語や演劇を手がかりにワークショップや対話の場をつくるといった活動を続けてきました。

今年度は、これまでの経験を経て、講師やアーティスト主導の活動ではなく、参加メンバーが自ら企画運営に携わっていく機会をもうけます。メンバーとして参加してみませんか?

活動は大きなワークショップをしたり、ものを作るわけではありません。事務局による詳細の計画がある訳でもありません。参加メンバーのみなさん、ゲストや事務局のメンバーなど、この場に集った人たちが日々の関心や問題意識、ちょっとした喜びや違和感を持ち寄り、コミュニケーションを重ね、誰かの話や他の活動に触れながら、ケアについて考え、それぞれの活動を発酵させるように立ち上げることを試みます。

キーワードは「パンク」。日々の生活にある小さな声から、力を持ち寄り、ここにはいない誰かを想像する。このことばに込められた考え方を手がかりに、一緒に何かをはじめてみませんか?

パンクは、1970年代後半に生まれたロックミュージックのジャンル。反体制的なメッセージや、シンプルで攻撃的なサウンドにメッセージを込める。DIY(Do It Yourself=自分達でやる)をスローガンとして掲げ、アナキズム、または左翼的メッセージを歌うバンドが多くある。今回はこのパンクの哲学やアイデアやパンク的態度を傍らに、そっと活動してみたいと思います。

◉すすめかた

メンバ ー(ゲスト、事務局を含みます)と一緒に「描く」「訪ねる/尋ねる」「対話する」などの行為を通してケアについて考えます。

1 初回ミーティング、2 準備体操はメンバー全員で行います。3 「実際にやってみる」は参加メンバーが中心となり、事務局、ゲストが運営します。a.b.c.全ての回に参加しても、いずれか一つへの参加でも結構です。また、a.b.c. はそれぞれ必要に応じて交流、合流します。4 Laboでは、3 での気づきを発酵させるため、何回かのワークショップを全員で行います。

◉ワークショップの構成

1 初回ミーティング(9月7日)

メンバー、ゲストと顔合わせの機会を持ちます。なぜ参加してみたいと思ったのか、ケアについて考えていること、この企画の意図などを共有します。

2 準備体操(9月28日)

いろんなコミュニケーションー言葉だけではないーを考える。仕草や気配、記述の方法、発話など、その人ならではの、ものごとや気持ちの伝え方について考えてみます。他者との出会い、草木や森、土壌中の微生物など、自分を取り巻く世界の豊かさを想像し、感知し、知覚の回路をひらきます。

3 実際にやってみる

a. 描いてみる

おしゃべりをしながら、散歩をしながら、お茶を飲みながら「〜をしなければならない」という縛りを少しほぐして、描くことを間に挟んで、周りの人たちと、 自分自身と対話を試みます。

b. 訪ねる/尋ねる

例えば誰かの友人を訪ねてみる、初めて訪れる場所、初めて会う人、初めてかわす会話を通して自分自身を振り返ってみます。その経験を次の訪ねる/尋ねるにつなげます。

c. 対話する

一つの読み物などをともに読むこと、書いてみることを通して、それぞれの気づき、より掘り下げてみたい発見などを語り、考えます。

4 Labo 発酵させる、深める

a,b,c の各活動の経験をめぐって皆さんで対話したり、掘り下げたり、気づきを発酵させることを意図したワークを行います。期間中に複数回設けます。

◉ゲストメンバー

花崎攝(はなさ きせつ)

シアター・プラクティショナー、野口体操講師。ロンドン大学ゴールドスミス校芸術学修士。演劇を通していろいろな人が出会い、社会や自分のことについて、いつもとは違った仕方で、共に考えるようなプロジェクトを多数行っている。主な仕事に、公募で集まった人の経験を聞き合って演劇の形で表現し共有する「地域の物語」シリーズ(世田谷パブリックシアター)など。

田中真実(たなか まみ)

認定NPO法人STスポット横浜 副理事長・事務局長。大学では地理学を、大学院では都市計画を学び、地域と芸術文化の関わりについて関心を持つ。2008年よりSTスポット横浜に入職。教育や福祉分野でのアーティストによるワークショップなどのコーディネート、芸術文化分野の助成事業などを通して、芸術文化分野での中間支援のあり方について模索し続けている。

※ 多摩の未来の地勢図の「ケア」にまつわるワークショップに関わってきたメンバーも参加予定です。

◉申し込みについて

≪募集概要≫

◉募集人数:10名 ※応募者多数の場合には抽選させていただきます。

◉参加費:無料 ※ただし、移動にかかる費用、活動中個人的に必要と思われる資材などは自己負担となります。

◉会場:多摩地域各所 ※内容に沿って活動場所を決めます。

◉活動期間

2025(令和7)年9月7日から2026(令和8)年1月下旬まで 全10回程度(予定)

※初回ミーティング:2025年9月7日(日) 以降は活動内容に沿って活動日を決めます。

◉応募方法:①②③をご記入のうえ、下記のいずれかの方法でご応募ください。

①お名前

②連絡先の電話番号、またはメールアドレス

③参加してみたいと思ったきっかけ

・オンラインフォーム

・メール artfullaction@gmail.com

・ハガキ 〒184-0006 小金井市本町 6-5-3 シャトー小金井2F NPO法人アートフル・アクション パンク+ケア ワークショップ宛

◉締め切り:2025 年8月29日(金) ※ 8月31日(日)頃に抽選の結果と参加の方法についてお知らせします。

※個人情報は厳重に管理し、本事業の運営及びご案内のみに使用いたします。

◉ケアをパンクで考える/ケアをパンクに考える をめぐって

『パンク・アナキズムからケアを考える』の冊子の中で、小野寺伝助さんはパンクの思想は「上」から「下」へ向かう矢印ではなく「下」から「上」へ向かう矢印だ、と書く。そしてパンクの特徴のもう一つとして、unityについて語る。(『ケアをクィアする』本屋メガホン)

学校や病院、さまざまな社会制度、システムの中で、私たちは、<してあげるーもらう>、<教えるー教えられる>といった、一方向の(強い)関係に慣れてきた。もちろん、病気の時や怪我をした時、調子の悪い時には治療も助けも必要だけれど。それにしてもケアを施す側と思っている方にとっても、一方向はもちろん、双方向や全方位に自分自身も助けられることがあることに気づくこともあるかもしれない。この、上から下への関係性を解してみたらどうだろう。

もうひとつ、unity。ひとりひとりの声は小さいし、ひとりでは解決できないことや背負いきれないことはたくさんある。ほとんどそうかもしれない。そこで、力を合わせたり知恵や道具や経験を持ち寄って、困難に対応しようとすることは面白い。権威的ではなくてね。けれど、そこには排他性や排除の動きが生まれやすいことも否定はできない。たくさんの戦争の背後には、強い排他性を持ったunityが見えかくれする。さて、ひとりひとりの存在のありようや違いを尊びながら、硬直せずにしなやかにuniteするためにはどうしたらいいんだろう?1*0(イチゼロ)で答えがあるわけではないのは明白。熟慮も、そして他者を、世界を想像することも好奇心も必要かもしれない。

自分以外の人が大切にしていること、気づき、困りごとを「the解決」ではなく、少し知ること、想像すること、そして、自分のありようについて考えてみること。一見すると牛歩っぽいけれど、でも、じつは新幹線より在来線、在来線より地域をよく知る小さなローカルバス、さらには自転車の目線の方がたくさんのことが見えてくるかもしれない。あ、違ったって思ったら戻ることもできる。DIY(自分でやってみること)も大切だね。

アーティストや講師が、一方的に何かを「授ける」のではなく、誰かがやってみたいことを隣でみたり手伝ったり、ちょっと違うなって思ったらやり方を変えてみる。リニア、ではなく、曲がりくねった農道を脇目を振りながら、立ち止まったりしゃがんでみたりして時間を過ごしてみたいと思います。事務局:宮下美穂/NPO法人アートフル・アクション

◉お問い合わせ

特定非営利活動法人アートフル・アクション

〒184-0004 東京都小金井市本町6-5-3 シャトー小金井2F

FAX:042-316-7236

E-mail:mail@artfullaction.net

*本事業は「東京アートポイント計画」として実施しています。東京アートポイント計画は、社会に対して新たな価値観や創造的な活動を生み出すためのさまざまな「アートポイント」をつくるために、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が、地域社会を担うNPOとともに展開している事業です。実験的なアートプロジェクトをとおして、個人が豊かに生きていくための関係づくりや創造的な活動が生まれる仕組みづくりに取り組んでいます。https://www.artscouncil-tokyo.jp

・プログラムは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・プログラム実施中に取材が入る場合や主催団体のSNS等で発信及び広報物・記録・展示等で使用する写真・動画の撮影をする場合があります。

・撮影等について何か気になることがある場合は、お申し込み時にお伝えください。

・プログラム実施中の写真・動画の撮影および録音はご遠慮ください。

・会期中、参加者のみなさまの保険加入手続きを主催者側でいたします。

・他の参加者への迷惑行為などがあった場合はご退出いただく場合があります。